Село Проказна Пензенской области. Название – говорящее. Однако эпидемий проказы здесь никогда не было. Да и лепрозорий тоже не устраивали. Известность эти места получили из-за родовой усадьбы дворян Араповых, выстроенной здесь без малого 200 лет назад к приезду Николая I в Тамбовскую губернию.

Император так и не приехал. Но поместье оставалось родовой вотчиной Араповых вплоть до революции. Затем здесь был интернат и школа. Удивительно, но усадьба оставалась «заселенной» вплоть до 2013 года.

После учить здесь стало неудобно: сельских детей отправили в соседнее Пыркино, а главное здание оставили на волю случая. Пустовать, ветшать и разрушаться.

«Когда-то я училась в этом здании, и его поддерживали пусть и косметическим, но ремонтом. Сейчас же школу закрыли, а здание бросили на произвол судьбы. Проезжала мимо осенью, ужаснула картина выбитых окон и общая разруха. Администрации — позор, культурное наследие брошено, а ведь это история нашего села!»

рассказывает местная жительница

ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ ПРОКАЗНА?

Из «Исторической топографии Пензенской области» известно, что село основали в 1665 года. Здесь находилась Пыркинская слобода конных казаков на 39 дворов. После перевода казаков в конце XVII века земли передали во владение Ивана Юрьевича Трубецкого, последнего в русской истории боярина и соратника Петра I.

Но почему же село и выстроенная позднее усадьба стали зваться «Проказной»? Оказалось, на это есть своя легенда: якобы, на дне местного озера спрятан упавший когда-то клад, отсюда «прамс» (от мордовского) упасть, а казна «клад».

Трубецкие владели усадьбой почти сто лет. В то время господского дома еще не было, только деревянная церковь Архангела Михаила. Новые владельцы Араповы выкупили поместье в начале XIX века и сразу взялись за строительство богатого усадебного комплекса.

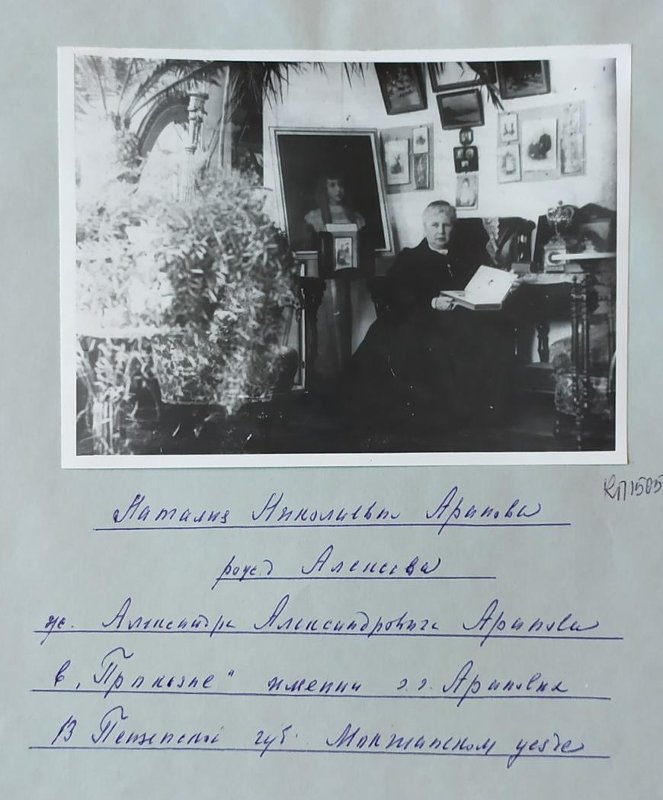

источник: Государственный каталог Музейного фонда РФ

ПОМЕЩИКИ АРАПОВЫ

Землю выкупил Александр Николаевич Арапов с целью построить благоустроенное родовое имение для всей семьи.

Род Араповых внесен в VI часть дворянской родословной книги Пензенской губернии. Как известно, в этот раздел вносили представителей только самых древнейших фамилий. А первые упоминания Араповых встречаются еще в правлении Ивана Грозного.

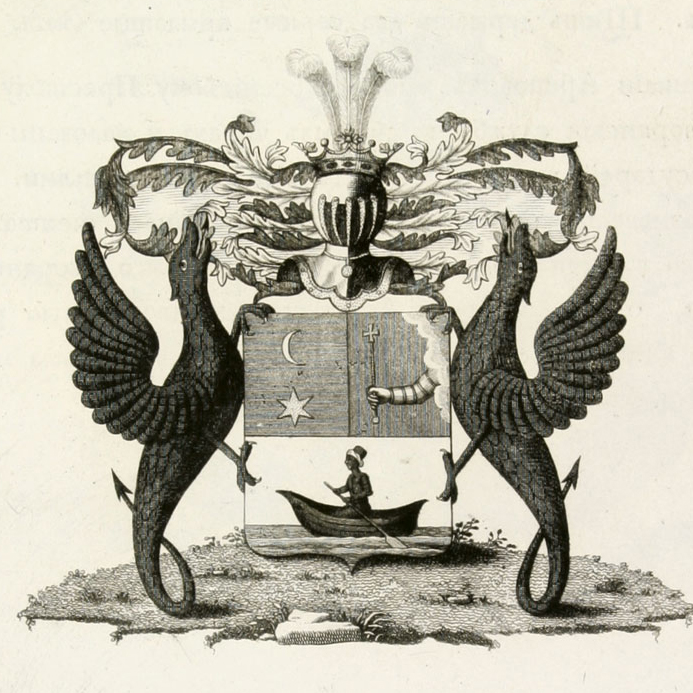

Так родоначальником был некий Барамук Барамуков, «выехавший из татар» в Муром. Где и осел. В память о своем предке в центре герба Араповы поместили изображение арапа, плывущего на лодке.

Постепенно в 4-м колене род разделился на две ветви – «белых» и «черных». С цветом кожи это, конечно, никак связано. «Белыми» Араповыми считали тех, кто начал переселяться на южные земли, «Черные» же так и остались на Муромской земле.

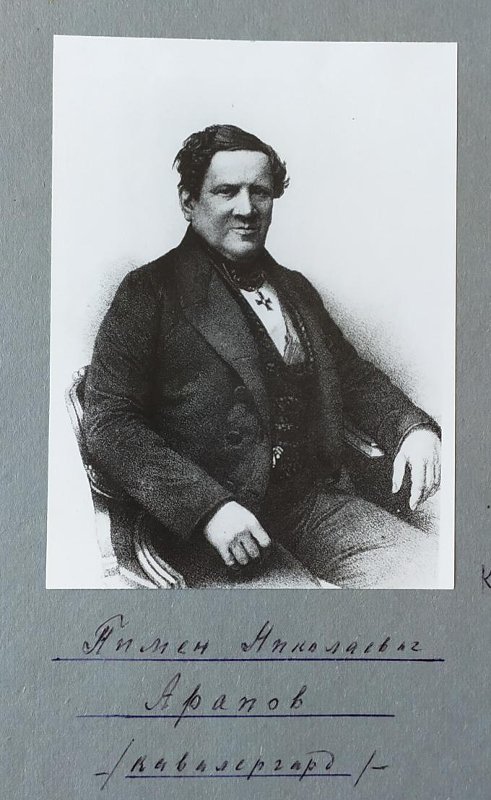

Александр Николаевич Арапов относился к «белой» ветви. Более 30 лет своей жизни он отдал государственной службе, отличившись на военном поприще. За подавление польского восстания и взятие Варшавы он получил орден Св. Владимира и польский знак отличия «Virtuti militari».

В 1850 Арапов вышел в отставку и перебрался в Пензенскую губернию, поселившись в выстроенной усадьбе. В «глубинке» Александр Николаевич активно участвовал в городской жизни. С 1854 года и вплоть до своей смерти он занимал пост губернского предводителя дворянства. А в период крымской войны даже возглавлял Пензенское ополчение.

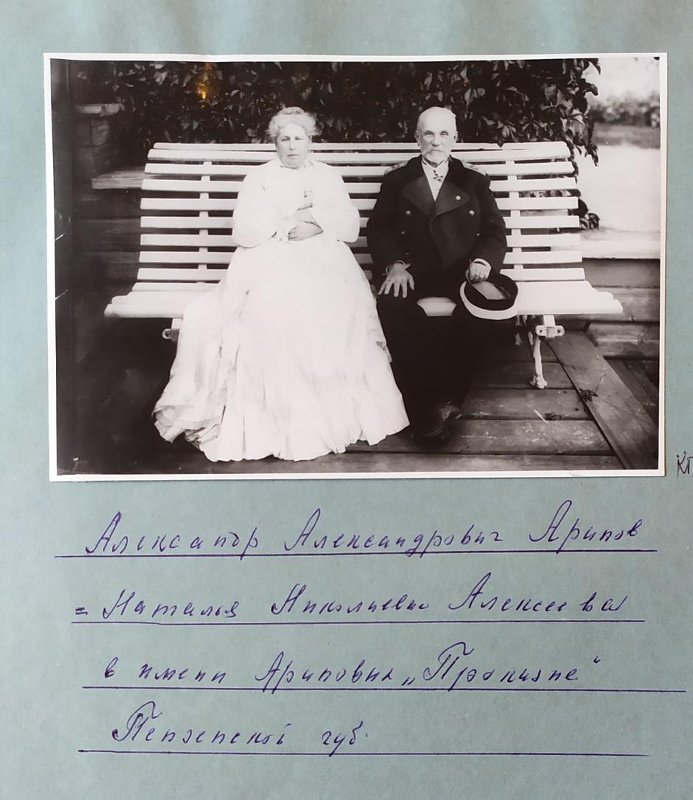

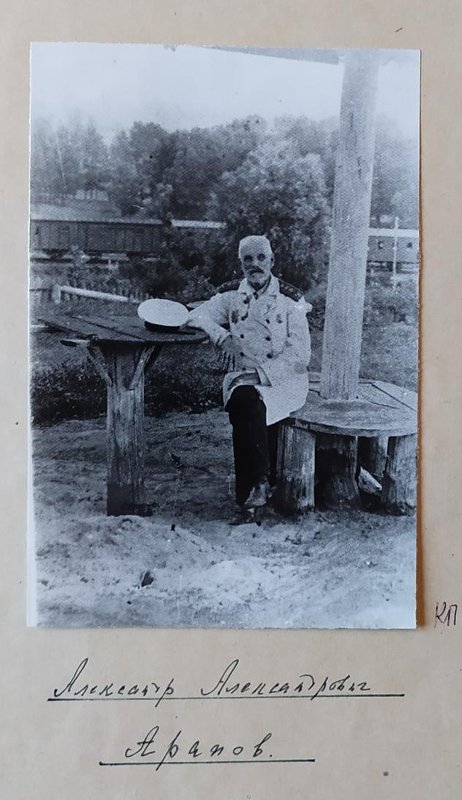

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ И ПОСЛЕДНИЕ АРАПОВЫ

После его смерти в 1872 году имение переходит к его сыну, Александру Александровичу. Именно при нем усадьба достигла своего размаха: ансамбль наконец-то полностью сложился, расширилась и благотворительная деятельность.

Как и его отец, Александр Александрович состоял при государственной службе. Будучи крестником императрицы Александры Федоровны (супруги Николая I) и Александра II, занимал должность гофмейстера и тайного советника. А в родной Пензенской губернии должность уездного предводителя дворянства.

второй владелец «Проказны»

Но большую часть времени, конечно, уделял устройству своего имения.

«Село Проказна Мокшанского у. — Одно из благоустроенных старинных барских имений, принадлежащее в настоящее время гофмейстеру А. А. Арапову»

Памятная книжка Пензенской губернии на 1911-1912 г. В. П. Попов

В усадьбу часто съезжалась вся большая семья Араповых. Здесь бывал Пимен Николаевич Арапов, бывший родным братом первого владельца, журналист и первый историограф театра.

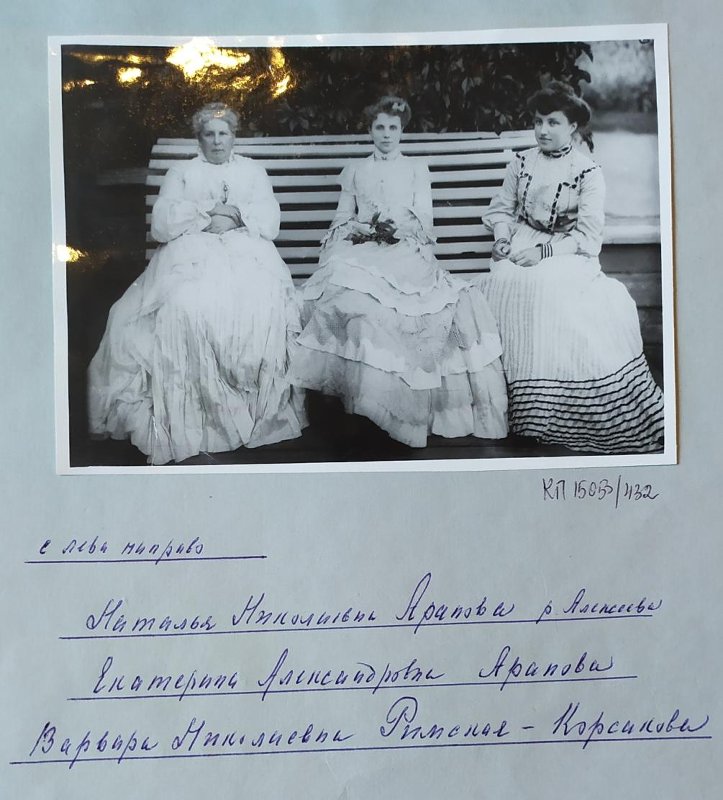

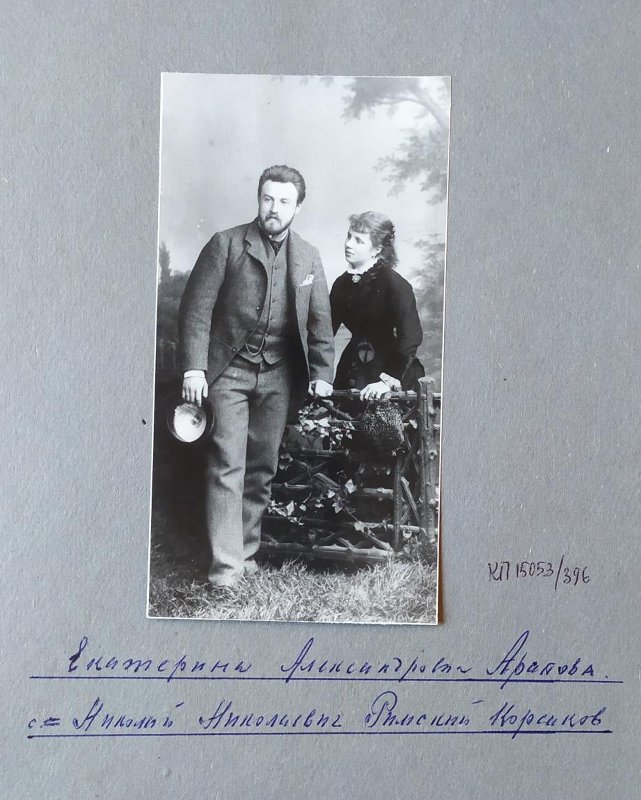

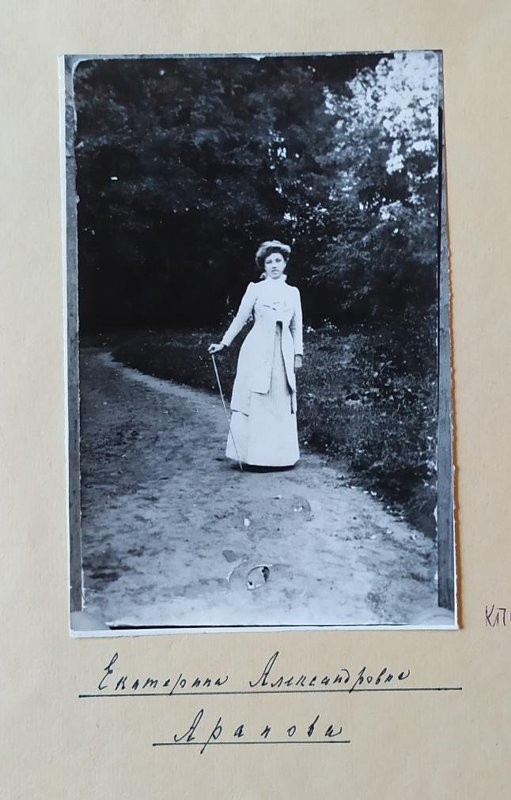

В Проказну наезжали и дочери Натальи Гончаровой (жены Пушкина) от второго брака. Братья Александра Александровича, Иван и Николай, были женаты на сестрах Ланских – Александре и Елизавете. В семье Александра Александровича было шесть детей. Но передать имение в наследство одному из сыновей он так и не смог. Наступила революции.

СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ И НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

Вся большая семья Араповых, кроме Александра Александровича и его среднего сына Николая, эмигрировала во Францию. Усадьба перешла во владение советской власти.

Поэтому в конце 1918 года Арапов обратился в Пензенский губземотдел с просьбой разрешить взять из своего бывшего дома в Проказне теплые вещи, постель, портреты и уцелевшие образа, а также вещи невестки его Натальи Владимировны Араповой. Ее муж, сын Арапова, к тому моменту уже скончался.

кисти Франца Винтерхальтера

Возможно, в первую очередь бывший хозяин хотел забрать портрет Варвары Дмитриевны Римской-Корсаковой кисти Франца Винтерхальтера — «Калмыцкой Венеры», ранее хранившийся в Ницце. Как живописный образ, покоривший Наполеона III, оказался в Пензенской усадьбе?

Оказывается, одна из дочерей Арапова, Екатерина, вышла замуж за сына Римской-Корсаковой Николая. Поэтому он решил перевезти портрет матери в имение жены. Именно эту ценность Александр Александрович и хотел сберечь.

Но в просьбе ему отказали. Через год Арапов скончался, и в 1920 портрет доставили в картинную галерею Пензенского музея.

ВМЕСТО УСАДЬБЫ — ШКОЛА

После Великой Отечественной войны усадьбу приспособили под школу-интернат для сирот.

В 50-е годы здесь случился сильный пожар, уничтоживший большую часть декоративной отделки. Пропали знаменитые угловые башенки, балкон и навесы. Восстанавливать все это никто и не думал.

После ремонта – уже в 60-е – в школе вновь заработал интернат. Теперь дети учились и жили здесь только пять дней в неделю, а на выходные уезжали к родителям. В это же время были перестроены и по-новому отделаны внутренние помещения.

В память о бывшем дворянском гнезде ничего не сохранили. Вместо светлых комнат и бальных залов – учебные классы.

После 90-х в усадьбе устроилась просто школа. Ближе к нулевым здесь обучали только начальные классы, а к 2013 году школу расформировали. Детей в деревне становилось все меньше, было выгоднее обучать их в соседнем Пыркино.

Усадьбу бросили и даже не вывезли бывшее школьное имущество. Двери заколотили. Теперь попасть сюда можно только с разрешения властей.

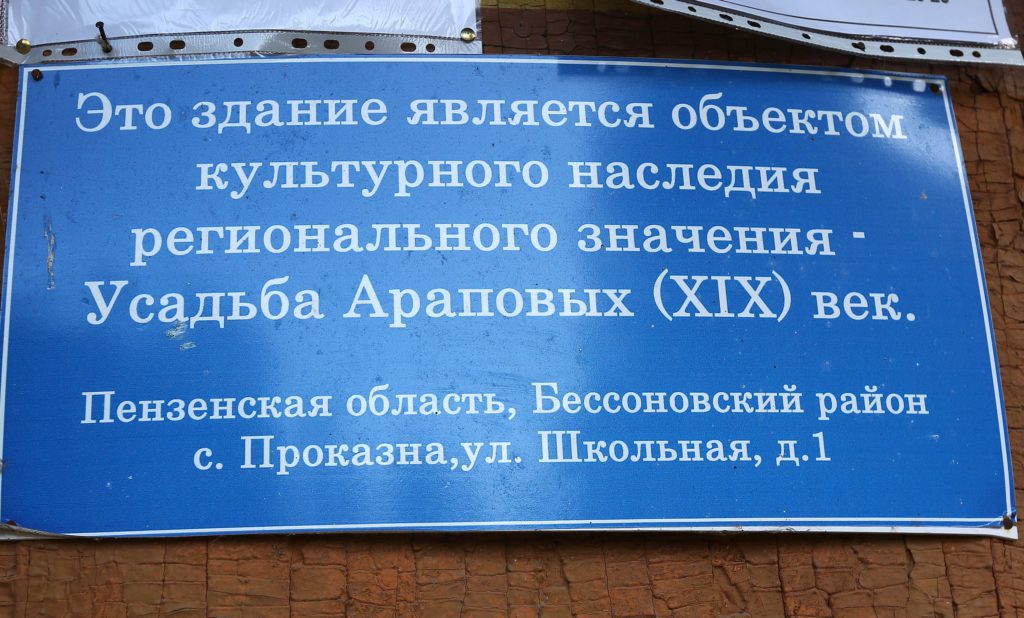

О памятнике культурного наследия здесь говорит табличка на восточном фасаде. Заросший парк, облезлые фасады, выбитые местами окна – ничего из этого не напоминает о богатой истории Араповых.

ПАМЯТНИК МОДЕРНА

Стиль усадьбы значительно отличается от строений того времени. В первой половине XIX века модерн еще не вошел в моду. Дворянские ансамбли были классически симметричны – симметричные флигели, симметричные окна и даже симметричная декоративная отделка.

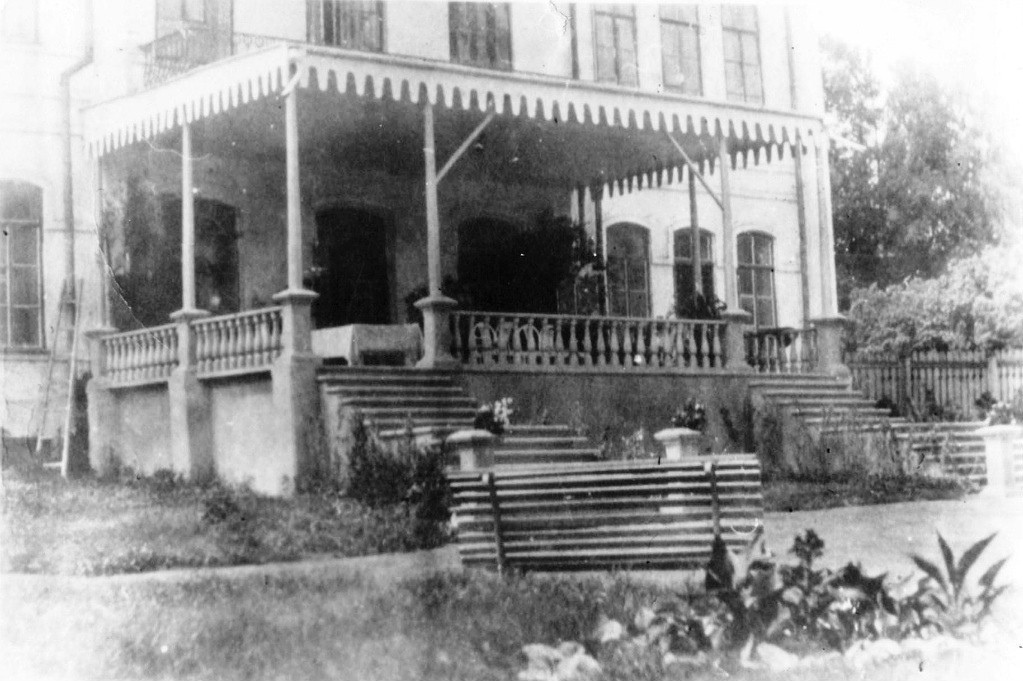

Арапов же создал на своей земле совершенно уникальный для того времени дом. Усадьба была двухэтажной. Но ассиметрично надстроенные фасады создавали впечатление монументального средневекового замка с соответствующим декором.

Восточный парадный фасад представлял собой мезонин с четырехколонным портиком. Вход в усадьбу и балкон второго этажа прикрывали тканевые навесы. А верхушки колонн, врезанных полукругом в основание стен, венчали резные башенки.

Основания колонн еще проглядываются на некоторых из фасадов. От башенок не осталось и следа.

Тканевые навесы венчали каждый из фасадов, закрывая собой либо стрельчатые окна, либо надстроенные в некоторых местах балкончики. Сейчас они не сохранились ни на одном из фасадов. Однако кое-где в облицовке остались следы прежних креплений.

Нынешняя белая облицовка появилась при ремонте уже в советское время. На дореволюционных фотографиях дом отделан в темные тона. Но полуколонны по краям здания и межэтажные карнизы выкрашены в белый цвет, чтобы подчеркнуть общую композицию дома.

Пространство над окнами также определено белой купольной или стрельчатой отделкой. Усадебные окна в целом заслуживают особого внимания. Поскольку каждый наличник имеет свой уникальный декор: квадратный, зубчатый или ломаный.

Общий стиль усадьбы формировался почти полвека. И даже сейчас – несмотря на всю заброшенность, срезанный декор и облупившуюся краску – черты прежнего мастерски декорированного ансамбля приковывают взгляд.

ВИШНЕВЫЙ САД И ТРЕЗУБЕЦ АЛЛЕЙ

Украшением Проказны был не только необычный главный дом, но и парковая зона.

Площадку перед восточным фасадом высаживали кустарниками. Сейчас же из-за густой растительности к парадному входу невозможно подступить – мешает еще и разрушенная лестница с наваленными сухими ветками. Но раньше она спускалась к небольшому пруду.

Прогуляться по бывшему саду тоже невозможно. Когда-то гордость Проказненского парка составлял трезубец аллей – одна главная и по краям симметрично расходящиеся дорожки. Без должного ухода деревья хаотично разрослись – сейчас они полностью скрывают усадьбу в густой листве.

Был здесь и фруктовый сад – в основном, состоящий из цветущей вишни. Еще одна гордость Араповых, местами сохранившаяся в заброшенном парке.

Внутреннее убранство полностью соответствовало внешнему: дорогая старинная мебель, фамильные портреты на стенах, полы застланы коврами, а каждая полочка украшалась предметами из фарфора и бронзы. Ничего из этого не сохранилось.

НА КРЕСТЬЯНСКИЕ НУЖДЫ

Сразу после выкупа усадьбы, в 1803 году Николай Александрович расширил промышленность губернии. Он поставил еще один винокуренный завод с годовой производительностью 70 445 вёдер в год.

Его сын, Александр Александрович, полностью завершив строительство усадьбы, жил здесь всесезонно. И плотно взялся за благоустройство имения.

Он отстроил деревянное здание, в котором открылась церковно-приходская школа. Все расходы по содержанию школы и выплату зарплаты учителям Арапов взял на себя. К концу XIX века здесь обучалось 50 крестьянских детей.

БУДУЩЕЕ АРАПОВЫХ

«Мы пытаемся сохранить память о наших родственниках. Очень хорошо, что сохранилась усадьба в Проказне. Она хоть и в плачевном виде, но можно провести работы по консервации, реставрации»

поделилась Ольга Макушина, потомок племянницы А. Н. Арапова

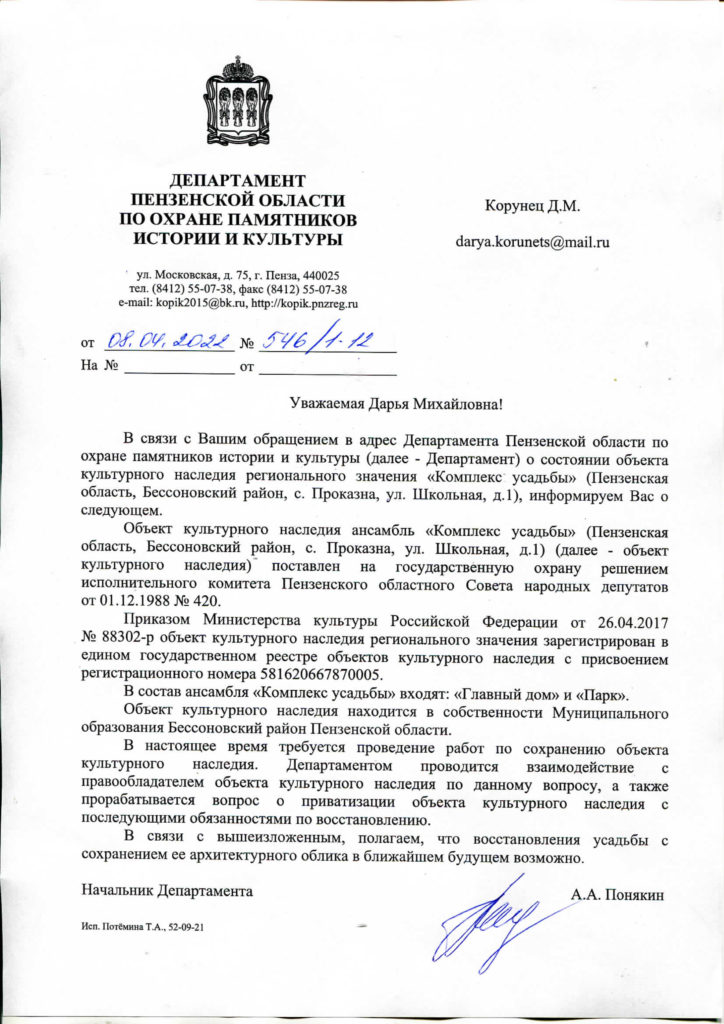

С 2013 года усадьба закрыта, двери закрыты от случайных посетителей – видимо, чтобы избежать нового пожара. Несколько лет главный дом полностью пустовал, пока в 2021 году не появились первые слухи о восстановлении.

Первым делом усадьбу внесли в список памятников, которым требуется консервация. Начало положено. Собственника усадьба – Бессоновский район Пензенской области – обязали к 2024 году привести в порядок главный дом и сад.

Однако здание до сих пор даже не законсервировано. Мы направили запрос в местный Департамент по охране памятников истории и культуры. Уже сейчас рассматривается вопрос о будущей передаче усадьбы заинтересованному инвестору. Но пока неизвестно: найдется ли он вообще.

Местные жители тем временем не забывают о дворянском гнезде Араповых. Каждой весной неравнодушные жители села и близлежащих районов собираются на субботник.

источник: АНО «Артефакт»

В этом году в акции приняли участие 50 человек. От мусора и зарослей расчистили территорию парка, крыльцо и парадную лестницу.

«В прошлом — смысл для новой молодежи, чтобы они посмотрели. Тем более, что 1830 год — уже почти 200 лет! Чувствуется старина»

рассказал один из участников субботника

Конечно, усилий простых жителей недостаточно для восстановления наследия Пензенской области, но по крайней мере об усадьбе помнят.

В отличии от большинства дворянских ансамблей, Проказна достойно сохранилась до наших дней. Дом не нужно восстанавливать с нуля, только приложить усилия для качественной реставрации. Найдется ли в ближайшее время инвестор — неизвестно. Но в голом виде — по воле погоды — усадьба долго не простоит. И сберегать здесь, возможно, будет нечего.